di Baldassarre Caporali

Aggiornamento

Centenario

Comunicazione

Debito

Democrazia

Disoccupazione

Ecologia

Elezioni

Europa

Fascismo

Genere

Gentrificazione

Grattacielo

Informatizzazione

Merito

Migrazioni

Norma

Sicurezza

Sindacato

Sinistra

Sovranità

Studenti

Aggiornamento

Nel nostro tempo, il successo sbandierato degli aggiornamenti, la cui rete a maglie fittissime avvolge ogni forma di lavoro sociale, dagli artigiani agli insegnanti, dai dipendenti pubblici e privati ai semi-occupati a caccia di attestati, spinge i lavoratori, oggi sempre più insicuri e smarriti, a rinnegarsi continuamente, a rispecchiarsi in ideali professionali lustri e nuovissimi, adottandone linguaggi e metodi, tanto più accattivanti quanto più vuoti. Aggiornamento ed effimerità sono del resto accomunati anche dall’etimologia. L’allungamento del tempo di lavoro, unito all’obbligo del consumo dei corsi, generano un doppio assoggettamento, quello dell’orario lavorativo aumentato e quello dell’acquisto forzato di una merce; ma il disagio viene ben compensato, al livello dell’immaginario sociale, con la distinzione dello status professionale. Chi è aggiornato può salire, è alla moda, e la moda, avvertiva Simmel, intruppa blandendo il desiderio dell’eccentricità, del gruppo esclusivo. Allora, nel lavoro astratto, che nell’economia capitalistica diviene una potenza sociale soverchiante, in cui lo scambio delle merci sopprime ogni qualità di uomini e cose – nonché ogni valore d’uso non assorbibile nel calcolo dei profitti -, vengono introdotti i simulacri corporativi dei mestieri. Un feticismo della professione raddoppia il marxiano feticismo delle merci proprio quando, in questo inizio del XXI secolo, lo slogan dell’aggiornamento, contro le origini borghesi-protestanti della professione-vocazione, fa trottare il lavoratore dietro i protocolli della razionalizzazione aziendale, rendendolo pieghevole allo spirito del tempo.

Lo spirito del tempo, quando la scienza marcia con i titoli dei telegiornali, non ha più bisogno, come nel voltafaccia filosofico di Hegel, di contemplare le contraddizioni del passato nella felice armonia del presente, poiché nel presente dell’aggiornamento la storia finisce prima di cominciare, ovvero non c’è. Infatti, si aggiornano gli apparecchi, non le personalità umane, a meno che non si intenda ridurle ad apparecchi. Il fatto che la scuola brevetti aggiornamenti di ogni tipo sembra confermare l’intenzione. Eppure, soltanto un ideale educativo che sappia capovolgere l’aggiornamento nella goethiana esigenza del giorno può contrattaccare. In essa parla un compito morale e politico che si nutre della non-contemporaneità, fonte inesauribile, secondo Ernst Bloch, di utopie rivoluzionarie. Soccorre, allora, l’invito pedagogico di Agamben: progettare il passato.

Centenario

1917/2017: è trascorso un secolo dalla Rivoluzione d’Ottobre. La rivoluzione finì presto; doveva fiorire, con i suoi soviet, nei moti rivoluzionari dell’Europa e dell’Asia, nelle giovani repubbliche dei consigli, dalle fabbriche di Torino alle insurrezioni spartachiste di Berlino e di Monaco, dall’Ungheria alla Cina, ma le armatissime borghesie imperialistiche, ingigantite dalla grande carneficina del 1914-18, sradicarono quei fiori, dapprima scatenando il disordine economico e le polizie, infine scatenando i fascismi. La rivoluzione finì presto anche in una Russia affamata e accerchiata, prostrata dalle devastazioni di una implacabile controrivoluzione interna, che infieriva con la carestia, con il sabotaggio e con le armate bianche. E finì presto anche perché, per sopravvivere da sola, la rivoluzione scese a patti con il passato, tentò di servirsi delle armi del nemico e, così, passo dopo passo, i suoi incontenibili comitati degli operai, dei contadini e dei soldati, i suoi soviet, vennero spenti da una burocrazia che Lenin non si stancò mai di denunciare. L’epilogo fu una sorta di Termidoro, molto simile a quello che, nel 1794, restaurò i poteri e gli agi del Terzo Stato francese, attaccati dalle sezioni sanculotte di Parigi.

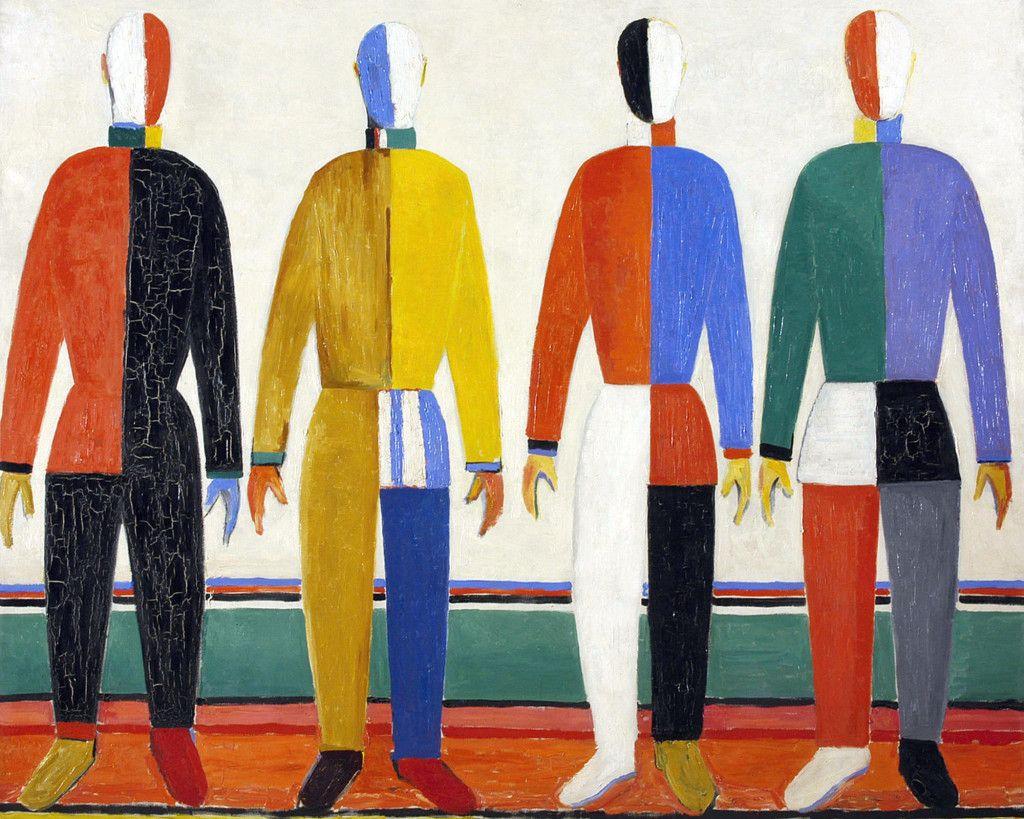

Ma il Termidoro staliniano non ha impedito, e non poteva impedire, che “i dieci giorni che sconvolsero il mondo” continuassero a sconvolgerlo, e così la bella espressione di John Reed è rivissuta nella rivoluzione spagnola, nei movimenti di liberazione dei popoli colonizzati, nelle lotte operaie, studentesche e femministe della seconda metà del Novecento, nei sovvertimenti dei valori e dei costumi che, nel segno della cultura rivoluzionaria dell’Ottobre bolscevico, hanno cercato di inventare linguaggi artistici e di scoprire politiche del desiderio capaci di accorciare la distanza fra realtà e utopia. Poi, alla fine del XX secolo e in questo lungo inizio del XXI, ogni eco di quel “Poema d’Ottobre” che sembrava turbinare con i versi di Majakovskij si è affievolito, fino a rendersi inudibile. Allora le piazze sono ammutolite, il debito capitalistico ha incatenato un proletariato che ha perduto perfino il nome, il “reato di solidarietà”, le telecamere e i tornelli hanno separato il sottoproletariato intellettuale dei voucher dai “dannati della terra”, le donne sono tornate a riprodurre la forza-lavoro e gli studenti sono stati vestiti da capitale umano. Questa vetrina viene però allestita con “moltitudini” inquiete, che possono decidersi all’azione. Per questo, soprattutto per questo, bisogna ricordarsi del “Poema d’Ottobre”.

Comunicazione

Per il giovane studente che dovrà esprimere la propria umanità come capitale umano, l’alternativa, perversamente motivante e assai illusoria, tra successo e rovina, tra il vagheggiato tycoon e il manager pendolare che consuma il pasto nel treno in corsa, fluttua nella vuota enigmaticità del lemma comunicazione, nel quale, paradossalmente, la richiesta presuppone il fatto. La comunicazione, infatti, è il manovratore planetario di un nuovo tipo di prestazione lavorativa, imposta in tutte le specializzazioni, e tramite la quale la pubblicità, la guerra, la gestione aziendale, i costi sanitari, gli indicatori finanziari e tante altre fonti di cospicui dividendi finiscono nel gorgo di un problem solving incessante e, soprattutto, interattivo. Il mondo degli affari sembra corteggiare la filosofia, poiché la famosa teoria dell’agire comunicativo di Habermas e di Apel, riappare, ibridata con il gemello agire strumentale, come slogan dell’impresa globalitaria. Il capitalismo post-fordista genera l’intellettuale precario, così come il capitalismo fordista, taylorista e keynesiano aveva generato l’operaio massa delle lotte di Porto Marghera e delle officine Renault. Anche questo intellettuale, incarnazione antropologica di quel general intellect del Capitale che, in Marx, prometteva il rovesciamento del disciplinamento tecnico in liberazione tecnica dal lavoro, è, a ben vedere, un potenziale soggetto-massa, come tale non completamente estraneo al progetto gramsciano dell’intellettuale collettivo. Oggi, tuttavia, come operatore della comunicazione, è lo stratega anonimo del mercato globale.

La comunicazione, dove il processo di scambio media ogni rapporto sociale, è la merce che allestisce le merci, l’investimento più opulento, capace di risucchiare il mondo nell’immagine, come diceva Debord, o di contrarre il linguaggio umano nel segnale, come hanno mostrato Adorno e Marcuse. Così, nel XXI secolo, il lavoratore precario europeo, sottoposto al comando imprenditoriale della rete, lavora senza orario, maneggiando incessantemente la merce comunicazione. Secondo Paolo Virno, è questo il segno epocale del capitalismo post-fordista. In esso, però, il general intellect tecnologico, oggi alienante e distruttivo, potrebbe armare smascheramenti e contestazioni radicali. Il professionista della comunicazione si scoprirebbe “operaio sociale”, più vicino alla linea di montaggio e ai barconi che ai palazzi di vetro dei dirigenti. Allora la filosofia avrebbe parlato la sua vera lingua.

Debito

Se il signor Capitale potesse parlare dal lettino dell’analista confesserebbe un austero super-io, e non quella sguaiata auri sacra fames che superficialmente gli viene attribuita. Marx, che ha abbassato il capitalista a personificazione del Capitale, e che si è fatto beffa dei romanzetti teologici in cui il Capitale compare come un capofamiglia borghese, ha sfatato anche la favoletta del capitalista dispendioso, facendone il crudele agente dell’accumulazione. Perciò, quel freudiano super-io possiamo trovarlo nel punto di intersezione fra morale ed economia, nel Debito. Il debito è colpa e, nella lingua di Lutero, un profeta della società cristiano-borghese, la parola Schuld li comprende entrambi. Inoltre, la schiavitù per debiti, nell’antichità mediterranea e orientale, reca l’impronta mitica di quella calcolabilità dell’uomo che Nietzsche derivava dallo scambio giuridico di azioni e pene. Più tardi, nella Firenze umanistica dei pittori e dei banchieri, quando Poggio Bracciolini elogiava l’avarizia, nacque il debito degli Stati. Genova, l’Olanda calvinista e coloniale e l’Inghilterra degli slums industriali e delle leggi sanguinarie contro i poveri, ne fecero una molla delle borse-valori, finché, a fine Ottocento, tra Panama e Suez, il debito divenne un possente artiglio del club degli Stati imperialisti dell’Occidente. Ma questa parola, che legittimava il furto planetario di beni ed esseri umani continuò a risuonare cupamente moralistica. Il capitalismo può avvicinarsi al “vitello d’oro” soltanto nel consumo di merci, ma la sua fibra antropologica, come vide Max Weber, è la morigeratezza puritana di Franklin.

Nel Novecento il debito degli Stati, amministrato, per conto degli Stati Uniti, dai congegni monetari di Bretton Woods, ha imposto cessioni e devoluzioni in Africa e in America latina ed ha ricolonizzato quei continenti, spazzando via oppositori e insediando sgherri. Ma è il XXI secolo che porta il giogo del debito nella metropoli, con le istituzioni finanziarie europee che, esigendo l’abbattimento di inarrestabili interessi, passano beni, servizi, ambiente e salari nelle mani delle grandi imprese. A questo punto entrano in scena i punteggi che, come campanellini di allarme, devono inibire l’immaginazione collettiva, ricordando la colpa. Così, lo ha scritto Bifo, la nonna di Schäuble, che nella bonarietà intravedeva la sregolatezza, dà voce ad un trauma sociale inibitorio, dal quale il totalitarismo freddo del Capitale potrebbe far scaturire un fascismo reattivo di massa. Ricordiamolo, ma per ammettere senza riserve che non si può sradicare il secondo senza scardinare il primo.

Democrazia

Nella democrazia rappresentativa serpeggia Pirandello, poiché essa si maschera denudandosi. O meglio, si maschera semplificandosi, riducendosi a indice manicheo di una separazione elementare, di una esclusione formulata come scelta: democrazia o autocrazia, secondo il dettato di Kelsen. Oppure, nella variazione di Bobbio: democrazia o dittatura. Questa contrapposizione è un segno del moderno, poiché l’antichità faceva girare la democrazia sul perno delle comparazioni dei governi, o, in Platone, delle loro genealogie antropologiche. Infatti, i moderni scrittori della borghesia liberale, a partire da Constant e Tocqueville, hanno avvertito un’esigenza pungente, destinata a proiettarsi su tutto l’arco del XX secolo: svincolare la democrazia dalla sovranità popolare, esorcizzare ogni ritorno di passioni sanculotte. Questi ritorni, nelle repubbliche dei consigli o nelle fabbriche occupate, nelle comuni zapatiste o nelle avanguardie studentesche, hanno riecheggiato lo scandalo politico della cuoca di Lenin, immaginata nella veste di un personaggio filosofico – simbolo d’impensabili rovesciamenti di ruoli -, o in quella del “controuomo” del politico di professione, come scriverebbe Sartre. Al contrario, la “maschera nuda” della democrazia capitalistica rende irriconoscibile il proprio essere sociale, e lo rende irriconoscibile spettacolarizzandolo. La democrazia va in scena, insieme a lucide vetture e a creme detergenti, come La Democrazia. La sua scena è il “feticismo della merce”.

Nel XXI secolo, mentre intorno ad una democrazia purgata di tutti i predicati si raduna quel genere di luoghi comuni e di idee chic che Flaubert, per primo, tentò di catalogare, i rapporti di potere che operano con la cauzione di una parola magica, si sbarazzano, attraverso pagelle finanziarie, profili informatici, multe, polizie, licenziamenti e campagne di stampa, dei “pazzi sociali” che, prendendo alla lettera qualche ideale costituzionale, non vogliono affidare le loro vite e il loro mondo a fantomatici investitori di capitale. Ma forse sono proprio questi pazzi savi i veri eredi della cuoca, simili al dottor Stockmann di Ibsen, che denunciava, con un tagliente doppio senso, le acque inquinate di un bagno termale e della società. Lungo questa via, però, gli ideali costituzionali non bastano; occorre ricordarsi di un’astuta raccomandazione di Brecht: parliamo di rapporti di produzione. Ossia di rapporti di proprietà.

Disoccupazione

In questo inizio del XXI secolo, l’economia politica, che il circo mediatico, refrattario alla storia, chiama semplicemente l’economia, si occupa e si pre-occupa di disoccupazione. La sua riduzione in Europa è il grido di vittoria dei mercati capitalistici, una grande panacea per popolazioni smarrite, impoverite e inquiete. Vittoria, certo, poiché i lavoratori divengono socialmente convertibili e intercambiabili, pienamente adattabili alle giravolte di imprese ubiquitarie, assorbibili nelle dinamiche planetarie di giganteschi investimenti di capitale, sempre più isolati in un solitario inseguimento di salari sempre più bassi, sempre più capricciosi, appesi ad un rapporto di lavoro esclusivo ed individualistico, al quale è preclusa ogni solidarietà di classe, ogni azione politica collettiva. Si cancellano così tanti ricordi del secolo precedente: dai grandi scioperi minerari dei primi decenni del Novecento, preannunciati in Germinale di Zola, ai sindacalisti americani dell’I.W.W, sterminati dall’F.B.I. e dalle guardie padronali; dagli operai professionalizzati dell’autogoverno dei produttori a Torino e in Germania, sbocciati con L’Ordine Nuovo di Gramsci e con l’ideale spartachista, all’autonomia del nuovo operaio-massa in Italia e in Francia negli anni sessanta. Qui, e in tante altre situazioni che queste storie riassunsero o incoraggiarono, veniva attaccato il “comando capitalistico” sul lavoro, ossia l’estorsione di quel pluslavoro che l’economia dello scambio trasforma in quote crescenti di profitto. Oggi, con la maschera ideologica delle politiche occupazionali, il complesso industriale-finanziario si procura un controllo incontrastato del pluslavoro e, quindi, del lavoro sociale.

Marx chiamò “esercito industriale di riserva” la massa di disoccupati che l’accumulazione capitalistica immetteva nei sobborghi e che, pressata dal bisogno, trascinava i salari verso il basso, appesantendo la soggezione di un’umanità ridotta a merce forza-lavoro. Diversamente, le politiche occupazionali attuali, istruite dal fordismo sull’antropologia dell’operaio-cliente, canalizzano l’esercito industriale di riserva, residente o immigrato, verso un lavoro interstiziale retribuito in voucher. Così le leggi per il lavoro esiliano il lavoratore nei recessi di un’economia che gli sottrae previdenze e ambienti di vita, mettendoli in vendita. Opponiamogli un vecchio simbolo di emancipazione: il pane e le rose. Proviene da un grande sciopero femminile americano del primo Novecento, insieme alla figura di Elisabeth Flynn, sindacalista anarchica e comunista.

Ecologia

Il marchio scientifico della parola ecologia, sopravvissuto alla modesta popolarità del biologo Haeckel, suo equivoco inventore, proietta i tempi storici dei disastri ambientali nello schermo uniforme delle cifre e delle grandezze che misurano la vita della specie umana. L’avvertimento è netto e severo, ma, sciolto dalla storia, il suo contenuto sfuma nelle coordinate inespressive dei cicli geologici, abbandonando la natura alle potenze storiche di una produzione economica ignara dei bisogni e trascinata dalla corsa suicida e genocida del valore di scambio. Infatti, nei tempi storici dell’uomo, l’ecologia è politica e il primo compito di un ambientalismo militante e radicale dovrebbe essere una critica dell’ecologia politica. In un vecchio saggio di Enzensberger, questa critica smascherava l’incorporamento dell’allarme ambientale nel complesso eco-industriale capitalistico, i cui investimenti correttivi si alimentano dei danni causati dagli altri rami dell’economia e, tacitamente, li invocano, oppure allestiscono zone urbane esclusive ed esodi ordinati di fasce di popolazione povera. Già allora, commissioni ed enti governativi tracciavano la via a questa mobilitazione di capitali, una mobilitazione che oggi, nel XXI secolo, in una nuova devastante crisi di sovrapproduzione, ritorna a braccetto con le gigantesche manomissioni e spoliazioni di terre agricole nei continenti della colonizzazione. Quando le possenti impennate della tecnologia squilibrano, nel Capitale, il lavoro vivo, fonte del plus-valore, il profitto capitalistico può crescere soltanto producendo senza scopo e aumentando lo sfruttamento. Così la ricaduta ecologica della crescita bilancia la caduta tendenziale del saggio di profitto, scrutata a fondo da Marx.

Se si rifugge dal monopolio scientista sull’ecologia, che spesso, avvertiva Bensaïd, può dissolvere il valore economico nell’entropia termodinamica, la critica dell’economia politica e la critica dell’ecologia politica possono confluire nello stesso alveo. Questa unione ci fa avvistare i segni di un’incipiente lotta di classe planetaria, di cui i contadini possono divenire la leva. Lenin e Rosa Luxemburg allora si fanno avanti: questi contadini potrebbero chiudere una riserva di natura e di lavoro all’estrazione imperialistica di ricchezza, rompendone la catena e rinnovando, sulla via di Zapata, l’antica aspirazione anabattista: omnia sunt communia. I rapporti di classe si inscriverebbero così nella lotta ambientalista per i beni comuni, restituendo l’ecologia politica all’emancipazione sociale.

Elezioni

Elezione ed alienazione, a partire da Rousseau, si sono specchiate l’una nell’altra, tornando sempre ad inficiare le democrazie borghesi, avvitate nella rappresentanza. La rappresentanza, di cui i parlamenti moderni, con tutte le loro ripetizioni in scala, sono la fortezza inespugnabile, spesso adornata con i surrogati repubblicani dei vecchi onori feudali, proclama una sovranità popolare che il filosofo che la scrutò a fondo ritenne irrapresentabile. Da qui l’alienazione politica delle masse sociali nella routine elettorale, a volte spezzata, nel XX secolo, dalle esperienze rivoluzionarie dei consigli degli operai e dei soldati ammutinati, o dall’autogoverno degli studenti. Ma la rappresentanza ha prevalso, e non a causa della non violenza delle regole, sbandierata da Popper o da Bobbio, bensì attraverso la violenza delle macchine burocratiche degli Stati leviatanici del Capitale, organizzati per proteggere, accrescere, finanziare e concentrare i mezzi d’impresa delle classi possidenti. Sono state proprio queste burocrazie professionali e manageriali a tracciare la via ai poteri statali, e un intellettuale borghese della statura di Max Weber, riconoscendo in esse una “gabbia d’acciaio”, volle rimediare alla loro strapotenza vagheggiando un cesarismo parlamentare. Così il cerchio si chiuse in doppio e indiretto smascheramento dell’impotenza dell’elettore. Un’impotenza come estrema alienazione, denunciata da Sartre nella stagione delle grandi lotte collettive: le elezioni sostituiscono alla sovranità del gruppo sociale, nel quale le persone sono accomunate da una praxis, la serie anonima degli individui atomizzati. Chi elegge ha già perso le elezioni. “Elezioni trappola per gonzi”, scrisse Sartre.

Se nell’età del parlamentarismo ideologico questo circolo vizioso era alimentato dal monopolio borghese della comunicazione pubblica, i cui favori premiavano giornali e partiti benpensanti, dal secondo dopoguerra a questo inizio del XXI secolo, in un crescendo portentoso, il benpensantismo si è vestito da intrattenimento televisivo, credendosi, paranoicamente, il mondo. Così le elezioni divengono un sogno totalitario, dal quale un’eraclitea veracità dei desti sembra potersi difendere soltanto nel diniego. Ma bisogna fuggire queste seduzioni, avvertiva Brecht. Proprio perché il parlamento filtra la società attraverso i propri codici, non si può evitare il terreno di scontro che esso delimita. I codici, tuttavia, vanno infranti. Rosa Luxemburg e Lenin si accordano, allora, in un insegnamento: usare il parlamento per condurre lotte extraparlamentari.

Europa

Il nome Europa stordisce e smarrisce. Se quello di Odisseo dissociava l’azione e il suo autore, nascondendosi nell’ambivalenza etimologica, il nome Europa convoca una ridda di tradizioni e di storie, di umanesimi e di opere, per estorcere alla lingua degli uomini l’approvazione, compiaciuta o rassegnata, delle richieste di un capitalismo finanziariamente globalizzato. Così, nel XXI secolo, l’Europa che ammonisce severa nelle prosopopee giornalistiche delle oligarchie politiche ed economiche e che ingiunge privatizzazioni, pareggi di bilancio e superpolizie costiere diviene una parola gonfiata, provvista di un’irresistibile potenza sociale, è un mito. Ad un tale mito calza una definizione di Roland Barthes: linguaggio rubato. Infatti, nella genesi culturale di questo mito ultramoderno, un senso originario, vivace, intenso e articolato, viene riversato in un rozzo schema propagandistico, che attinge, in questo passaggio, quella naturalità sociale di cui l’ideologia borghese non ha mai potuto fare a meno. A questo punto il codice è pronto, e il codice assegna i ruoli: europeista, antieuropeista, euroscettico, sovranista. Parole che parlano di parole e non di cose; il linguaggio-oggetto viene relegato nell’incomprensibilità e nell’obsolescenza. Con lo stesso nome del mito arcaico di Europa, la ragazza fenicia rapita da Zeus, compare un mito ultramoderno che fonde il Rinascimento, l’Illuminismo o il manifesto di Ventotene con i trattati di Roma, di Maastricht e di Lisbona o con la moneta unica.

Mentre la contabilità del debito degli Stati, la riorganizzazione imprenditoriale di tutta la vita umana, che irretisce ogni individuo, bambini compresi, nei più grotteschi vincoli monetari e la militarizzazione delle frontiere, per schedare, per catalogare e, soprattutto, per bandire, mostrano la più impersonale razionalizzazione del dominio capitalistico, il nome Europa deve dischiudere le più sublimi utopie umanitarie. Ad Horkheimer e Adorno non è sfuggito il retroscena: il linguaggio iper-razionalizzato dell’economia dello scambio trascolora nella magia. Per Barthes, si tratta di un linguaggio che, avvolgendosi nel proprio elemento verbale, si spoliticizza. Al contrario, la parola rivoluzionaria parla le cose, e quindi politicizza i segni e le rappresentazioni, sottraendosi all’accecamento mitico. Allora, l’idea di un’Europa internazionalista e socialista può demistificare l’Europa eurocentrica del Capitale. Questa idea, provocatoriamente, parafrasa Trotskij: Stati Uniti Socialisti Soviettisti d’Europa.

Fascismo

Il fascismo, prima ed oltre i suoi vessilli, le sue parate ed i suoi inni, è stato ed è violenza di classe padronale, giuridica ed extragiuridica, volta a smantellare ogni contropotere dei nullatenenti. La definizione è forse troppo semplice, tagliata sulla rude dialettica dell’Arturo Ui di Brecht, ma ha il merito di rinverdire vecchie storie: le bande armate dai lanaioli fiorentini per abbattere i Ciompi, i moscardini cacciatori di giacobini nel Termidoro francese, i bonapartismi che sparsero sangue, denaro e lavori pubblici, gli agenti della Pinkerton che uccidevano scioperanti nel paese del democratico Wilson, padre della Società delle Nazioni e fiduciario delle compagnie della frutta a Santo Domingo. Ed è ancora la semplicità di quella definizione che ci fa ritrovare i fascismi coloniali nei fondi e nelle cantine delle democrazie occidentali, dove i nomi di Trujillo, Suharto, Pinochet, Videla e di tanti e tanti altri scannatori per procura, si confondono con quelli dei loro rispettati protettori, committenti e soci d’affari. Ma il fascismo europeo del XX secolo ha fatto rimbombare una nuova potenza tellurica, ha lanciato le masse contro l’emancipazione delle masse, ha fatto sì che esse traessero appagamento dall’annullamento dei propri bisogni e scopi razionali, come rilevava Horkheimer. La sfera del Desiderio viene rivoltata: le masse non sono state ingannate, hanno desiderato il fascismo, denunciava W. Reich. Si apre un abisso fra queste masse reattive, attanagliate da paure e rancori piccolo-borghesi, e le masse rivoluzionarie affratellate dalla coscienza di classe proletaria.

L’opposizione è radicale, vividamente illuminata da Benjamin: la massa rivoluzionaria è solidale, inventiva, tenace ed accorda l’individuo e la collettività, mentre la massa reattiva, quella di Le Bon, è compatta, spaventata e avvitata nell’autoconservazione. Le democrazie capitalistiche hanno allevato questa massa reazionaria distruggendo beni comuni, spazi urbani, equilibri ambientali e ogni protezione dalla fatica e dal bisogno. Inoltre, le democrazie occidentali rafforzano sempre più gli apparati di controllo sociale, e non esitano a scatenare guerre interne contro ambientalisti ed immigrati, mentre un avvelenato spirito di vendetta smuove polizie internazionali e bombardieri. Secondo Poulantzas questa democrazia racchiude nuove forme di fascismo. E’ un monito per il XXI secolo. Solo masse coscienti e rivoluzionarie possono combattere il fascismo. Ricordiamolo, cento anni dopo l’assassinio di Rosa Luxemburg.

Genere

La salutare bufera femminista di tanti decenni fa, dette impulso a molta letteratura e inventò pratiche sociali che insorgevano contro la femminilità, denunciandone l’impostura culturale e politica. La fabbricazione culturale della donna dischiudeva retroscena familiari e costumi patriarcali sedimentati nelle forme di dominio di ogni civiltà, quali mediazioni sociali delle loro organizzazioni classiste. Non sempre queste profondità storiche affioravano, ma la rotta seguita le incontrava, spesso in modo controverso, come mostra il gioco di specchi, in una spirale di ripulse e di fascinazioni, fra il femminismo e Freud. E fu proprio una psicoanalista, Julia Kristeva, ad impegnare il femminismo nell’attacco post-strutturalista alle identità sessuali: “credere di essere una donna, è altrettanto assurdo come credere di essere un uomo”. Tuttavia, questo paradossale manifesto politico appare oggi obsoleto, in quanto il carcere ideologico del “genere”, incolore surrogato puritano del sesso, ridà ad una femminilità in altri tempi contestata, tutti i lustrini del soggetto borghese. E così, se il relativismo culturale dell’etnologia, da Margaret Mead a Lévi-Strauss, scuoteva un tempo, nel segno della liberazione, le istituzioni dell’Occidente borghese, facendovi irrompere i samoani e gli indiani Nambikwara, quello stesso relativismo, nel nostro tempo, infonde vigore a ruoli sessuali e a tradizioni di cui l’identità di genere è, non di rado, un potente catalizzatore. Il “genere” contratta spazi, mentre il femminismo delle lotte sovvertiva gli spazi familiari e culturali.

Le politiche di genere reclamano quote di rappresentanza e misurano l’emancipazione femminile sulla scala della professione e della carriera, universitaria, manageriale e politica. Le donne proletarie, le casalinghe e le badanti, oltre ad essere neglette, subiscono un’oppressione di classe della quale le donne “emancipate” sono parte. Ma solo le proletarie incarnano l’emancipazione se, seguendo Engels, si riconosce che la prima forma storica di divisione classista del lavoro ha incatenato le donne alla famiglia, quale veicolo, nell’età moderna, della riproduzione sociale e ideologica della merce umana destinata ai circuiti dell’accumulazione. Per Engels, nella famiglia, la donna è il proletario e l’uomo è il borghese, e il soggiogamento familiare delle donne – strappate, dopo il Medioevo, alle promiscuità del lavoro rurale e del disordine urbano – ha compiuto la sua impresa annientatrice con lo sterminio delle streghe e con quel grande internamento degli irregolari che Foucault ha così ben descritto. Per questo, le belle streghe del vecchio femminismo dovrebbero rendere ancora udibile la loro voce all’inizio del XXI secolo.

Gentrificazione

Tra Medioevo e modernità borghese le città occidentali hanno predato la campagna, adattandone beni e braccia ai propri mercati; poi, dalla fine del XIX secolo, quell’esproprio, dopo la cancellazione della campagna, ha iniziato a divorare la città stessa, distribuendo classi abbienti e proletari in una topografia del dominio: centri storici e periferie. Del resto, lo suggeriva anche Braudel, le città-stato medioevali sono state l’arsenale degli Stati accentrati del periodo successivo, quello dell’accumulazione capitalistica originaria, quando le burocrazie regie scatenarono la caccia ai vagabondi e agli irregolari, marchiandoli, giustiziandoli e infine rinchiudendoli nelle workhouses. Foucault ha illuminato il nesso tra questo “grande internamento” e l’inquadramento amministrativo delle città, destinato a ripartire le popolazioni o a serrarle durante le epidemie. Ma l’inurbamento dell’industria capitalistica portò i nullatenenti nelle viuzze dei vecchi quartieri ed accese le micce di incendi rivoluzionari, soffocati prima con fucilazioni e cannonate, poi con i rivolgimenti urbanistici e le grandi esposizioni in cui fiorivano le fantasie di Grandville e di Daguerre, entusiasti pionieri della pubblicità metropolitana. Da allora, le impennate dei prezzi hanno espulso i poveri dai centri storici, riservando questi luoghi ad appartamenti eleganti, ai consumi di lusso e ai palazzi degli affari.

La parola gentrificazione, così impregnata di status da tirare in ballo la gentry terriera inglese, denomina questo processo tra XX e XXI secolo. Essa condensa in sé una gerarchizzazione degli spazi abitativi che riproduce le linee di divisione planetarie, a cominciare da quella fra Nord e Sud del mondo. Le periferie urbane e le periferie coloniali si assomigliano, notava Henri Lefebvre, scoprendo il suolo quotidiano dei rapporti di sfruttamento. Da qui mossero i situazionisti di Guy Debord per riprendersi la città. Ma con i prezzi degli affitti, le bolle immobiliari e le strette alla spesa sociale, le periferie hanno frantumato le classi inquiete, e gli emarginati finiscono negli slums o nelle banlieue, dove vengono travolti da rabbie impotenti o reazionarie. Così tra le vetrine degli articoli di lusso e i casermoni vengono tracciate zone di sorveglianza, all’ombra di un Capitale che, come insegna Marx, produce per l’accumulazione e non per i bisogni. La gentrificazione, tuttavia, incontra il suo limite. Esso risiede nella natura storica della città, da sempre attraversata da ondate impetuose di nomadismo.

Grattacielo

Il gigantismo architettonico, a partire dal XIX secolo, ha dato alle ambizioni imperiali delle oligarchie e delle burocrazie dei grandi affari, una residenza urbana e una possente rappresentanza. I primi grattacieli, negli Stati Uniti, concentravano una popolazione impiegatizia affogata in statistiche e tabulati finalizzati ai profitti di megaimprese monopolistiche. Schedari verticali, li ha chiamati Lewis Mumford. Inoltre, lo stesso circuito dell’accumulazione capitalistica ha sempre convogliato in un unico congegno economico investimenti bancari e speculazioni immobiliari, generando devastazioni urbane, gentrificazioni e baraccopoli. Subito dopo il crollo finanziario del ‘29 venne costruito l’Empire State Building e la crisi petrolifera del secondo Novecento eresse le Torri Gemelle, preannunciando, nell’età dei flussi di denaro informatizzati e della conurbazione caotica e congestionata di immense aree del pianeta, i grattacieli vertiginosi e insensati degli Emirati Arabi o della Cina. Contro i sogni letterari delle città invisibili, avvolte da Italo Calvino nel velo pitagorico di un’armonia cosmica, gli schieramenti vistosi dei grattacieli si offrono a spettacoli satellitari che appaiono perturbanti e irresistibili quanto le fluttuazioni delle borse-valori. Come queste si impadroniscono del lavoro sociale, i grattacieli, con la stessa brutale sicurezza del barone Haussmann, si impadroniscono del mondo urbano, e se le favelas di Rio de Janeiro ricoprono la collina che guarda verso la baia, le ruspe presto la sgombreranno per far posto a quei grattacieli che delle favelas sono una causa.

Gli ascensori dei grattacieli del XXI secolo somigliano ad astronavi, ma le tecnologie che li muovono fanno salire anche gli attivi delle imprese. Quindi, anche le costruzioni, come il Capitale, devono crescere, avvicinandosi alla delirante sbruffonata di Frank Lloyd Wright che immaginava un grattacielo alto un miglio. Forse questa aspirazione è stata covata dallo Jugendstil, ma lo Jugendstil, con le sue arcate di ferro, e i suoi recuperi di classicità, racchiudeva in sé un richiamo all’abitazione che è stato rimosso nella funzionalità geometrica del Bauhaus e di Le Corbusier. Nello Jugendstil c’è ancora dramma, ben rappresentato, secondo Benjamin, dal Costruttore Solness di Ibsen. I grattacieli invece non recano traccia di conflitto, né mostrano sedimenti di passato, sono indifferenti e impenetrabili come il rapporto di scambio. Tuttavia non possono fare a meno dei lavavetri e delle donne delle pulizie.

Informatizzazione

L’informatica, già nel XX secolo, riceveva il suo impulso decisivo dall’informatizzazione, grazie ad un atto mobilizzatore della potenza, per effetto di un fine inviluppato nei suoi fattori tecnici, come nell’enérgheia di Aristotele. Infatti, un singolo computer evoca un mondo assoggettato a policentrici e impersonali controlli cibernetici, fa intravedere la scena distopica di quella vergogna prometeica, affiorata nella veggenza filosofica di Günther Anders, dove gli uomini si avviliscono a umiliati servitori di macchine dotate di una perfezione e di un’efficienza a loro preclusa. Tuttavia, non è la macchina che rende totalitario il sistema che la inventa e la costruisce, bensì la forma globalitaria di sfruttamento degli uomini e del pianeta che in quel sistema, sotto la legge storica dell’accumulazione capitalistica, assume i contorni del dominio totale. Le maquilladoras cinesi e messicane della Foxconn, l’assalto delle multinazionali ai minerali africani, l’annegamento dei poveri del mondo nei rottami elettronici, sono il proseguimento, nelle strategie del capitalismo imperiale, di sperimentate “idrauliche” economiche imperialistiche, in cui i “beni comuni” sono stati scambiati con i rifiuti. Ma l’informatizzazione, all’inizio del XXI secolo, non si limita a replicare vecchi misfatti, poiché vi desta due nuove potenze: il comando algoritmico del lavoro, delle armi e delle borse-valori e, dove il consumo si avvolge nei suoi simulacri, il sogno faustiano tascabile dell’iPhone. La realtà, per dirla con Nietzsche, è diventata favola.

In questa favola, un immaginario sociale che, sui trampoli tecnologici dei video-giochi, può trattare gli uomini e i popoli come minuscoli e insignificanti lillipuziani, si combina con un’economia-mondo in cui i flussi di Capitale, che, nell’annullamento pianificato di ogni assistenza, maneggiano sempre più anche il piccolo risparmio, vengono continuamente reimpostati da un’assiomatica che calcola conseguenze seriali. Deleuze e Guattari, gli interpreti filosofici di questa assiomatica, ne hanno scorto l’oscillazione fra de-territorializzazioni rapinatrici e ri-territorializzazioni dispotiche, fra distruzione di vecchi vincoli e instaurazione di nuovi domini. L’informatizzazione sottende questa assiomatica e, al tempo stesso, vi intruppa masse gregarie. E se ogni gregarismo, come già osservava Freud, e dopo di lui tanta sinistra freudiana, non vuol saperne di teorie e di concetti, proprio con questi bisogna rispondere. Facendone una praxis; a partire dalle scuole dove i colossi dell’informatica hanno relegato le biblioteche negli scantinati.

Merito

All’inizio del XXI secolo la parola merito demerita: il rapporto collettivo di lavoro, incubatore collaudato di solidaristiche coscienze di classe, viene inficiato da prestazioni inesauribili e ricattate, assoggettate al tempo schizofrenico della nuova impresa, in cui il tayloristico gorilla ammaestrato – in fondo, così poco ammaestrabile! – dovrebbe divenire un previdente stipulatore di contratti assicurativi. Ma anche nel secolo precedente questa parola, quando è stata invocata, ha annunciato controffensive di maggioranze silenziose, o ha armato vanità professionali rabbiose verso fantomatici egualitarismi economici, oppure, infilandosi nelle lotte sociali, ha blandito le cosiddette “aristocrazie operaie”. La cosa, ideologicamente, non stupisce! L’individualità borghese, dalle api di Mandeville ai marescialli di Napoleone, dagli arrampicatori sociali di Balzac agli impiegati di Kafka, ha fatto del merito il surrogato professionale di una comunità che le restava preclusa, un carcere nevrotico recatole dall’ascesi intramondana del calvinismo, sottofondo culturale, secondo Max Weber, del capitalismo moderno. Questo ristagnare dell’individualità umana in un interesse ossessionato dal dovere, e perciò legittimato da esso, è stato sferzato da Hegel come regno animale dello spirito.

La scuola, la nostra scuola, un bene comune secondo l’idea, è il vivaio scrupolosamente amministrato di questo regno psicologicamente regressivo, e lo è in nome del feticcio “progressista” dell’addestramento alla competizione. Tutto è gara! Oggi ludicamente, per ricevere i premi delle università del management imprenditoriale e finanziario, o degli enti specializzati che distillano scienza e poesia in test a crocette; domani crudelmente, per affermarsi, o per non soccombere a prestazioni quantificabili, dove superstipendiati dirigenti ed esecutori perseguitati da sondaggi senza fine, obbediranno allo stesso codice meritocratico. Non meraviglia, allora, che il vociferare giornalistico sul merito voglia imitare, con ideologica spensieratezza, la voce della natura umana. Ma quale natura umana? La virtù greca, l’areté, non era schedabile, anche se poggiava su un ordine patriarcale e schiavistico; e l’estime publique di Rousseau mostrava la grana passionale del merito: l’amor-proprio, l’isolamento borghese. Il merito è classista. Soltanto la prospettiva di una società senza classi potrà allora rinominare il merito, poiché lo avrà storicamente svalutato: da ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.

Migrazioni

E’ un po’ come nei secoli della prima grande accumulazione capitalistica: allora la popolazione rurale più povera sfollò le terre feudali dove sopravviveva a stento per ingolfarsi nei suburbi industriali, espropriata dell’altrui proprietà e pronta ad essere inghiottita dalle macchine, dalle topaie e dalle miniere; oggi masse planetarie altrettanto povere sono espulse dai continenti delle colonizzazioni moderne, dove i vecchi padroni sono ritornati, insieme ai nuovi, ma senza inni, ascari e alzabandiera, per riprendere tutti i vecchi affari, smisuratamente accresciuti nelle dimensioni e nei mezzi. Le migrazioni antiche si intravedono in quelle attuali e, in entrambi i casi, si tratta di moltitudini in fuga; anche se quelle del nostro tempo non sono soltanto una scala geografica maggiore, ma lo sconvolgimento di ogni scala geografica, il sovvertimento di ogni paradigma eurocentrico. Il “cuore di tenebra” del colonialismo, in cui Conrad immerse la buona falsa coscienza dell’Occidente, nella quale egli stesso era avviluppato, quel cuore di tenebra oggi ci urla, dalle zattare di Medusa del Mediterraneo, che una forma storica di società e di economia sta facendo bancarotta. Il divieto legale di soccorrere, l’uso, diplomaticamente felpato, di sgherri neocoloniali per terrorizzare e i campi di concentramento per i cosiddetti clandestini non sono soltanto perversioni razziste, ma anche, e soprattutto, misure razionali di biopolitica capitalistica. La barbarie, come ben sapeva Walter Benjamin, è una faccia del progresso.

Ma il XXI secolo ricapitola e fa esplodere anche altre storie, recenti ed arcaiche: i clandestini che scampano agli annegamenti o alle cacce texane dei chicanos vengono vaporizzati giuridicamente nell’uomo d’aria, nel Luftmensch, o rivestiti della forma sacrificale dell’homo sacer, deprivato di ogni protezione giuridica. Il Luftmensch, lo ha lasciato scorgere la Arendt, è stato un passaggio fra lo Stato-nazione borghese e le camere a gas; l’homo sacer, in un libro di Agamben, è l’alterità inassimilabile del biopotere occidentale, nel quale si fondono il controllo delle popolazioni e la sovranità territoriale, lo jus sanguinis e lo ius soli. Su questo sfondo vibra l’accusa di Aimé Césaire: gli occidentali non tollerano che Hitler abbia fatto all’uomo bianco quello che, per secoli, i governi occidentali hanno fatto ai colonizzati. Teniamone conto! E, soprattutto, teniamone conto per far irrompere una nuova idea di cittadinanza, la cittadinanza mondiale, il cui primo articolo deve essere il “diritto di fuga”.

Norma

Le radici storiche della legge mostrano la cieca uniformità del mito; le radici storiche del diritto mostrano la sottile impersonalità della proprietà. La legge è la scena dell’autorità, il suo segno maestoso e inflessibile, punitiva anche quando concede; mentre il diritto è la rete avvolgente dei permessi e dei divieti che misurano, dividono, ripartiscono e calcolano le azioni e gli uomini attraverso i valori delle cose, e, soprattutto, attraverso il valore dei valori delle cose, il denaro. Le civiltà umane, imperi e città-stato, monarchie e repubbliche, hanno eretto e perpetuato entrambi i principi, e così la loro storia si chiude nei confini di una preistoria, come vide Marx. Per lui, la società borghese sarebbe stata l’ultima società preistorica. Nella società borghese, l’autorità si sveste dell’abito da cerimonia, si privatizza, va incontro a freudiane nevrosi edipiche e, per finire, si consegna alla famiglia, ai luoghi di lavoro e allo spettacolo mediatico. Il diritto, invece, vi trova il suo autentico elemento storico, il suo campo d’azione naturale, il mondo in cui può ricongiungersi con le sue origini, poiché trova l’economia politica. L’ economia politica nomina scientificamente il capitalismo moderno.

Il diritto, nel capitalismo del XXI secolo, si esprime nella “norma”. La norma, infatti, devolve la sanzione ai bilanci aziendali, affogando scioperi e azioni di lotta nei risarcimenti degli utili d’impresa e nelle multe, e facendo della detenzione di massa dei gruppi sociali marginali un procedimento amministrativo, alle frontiere e nelle metropoli video-sorvegliate. E ancora, la norma si infila nelle scuole, nei servizi sociali, nei treni e negli ospedali, per ridurre l’educazione ad addestramento, per sostituire gli uomini con numeri verdi e macchinette, per affidare al profitto la salute, l’acqua e la terra o per proteggere le businessclass dai caotici accampamenti dei pendolari. Ma la norma diviene lo spirito del capitale globalizzato quando trasforma moltitudini di poveri, o semipoveri, in debitori insolventi dei magnati della finanza, dell’industria e del grande commercio. La legge, che, in una parabola di Kafka, schiaccia il singolo attraverso la propria la vuotezza abbagliante, denuda il ritorno del divieto mitico nella norma. Questa norma traccia righe nei nostri spazi sociali. Le nostre lotte, secondo Deleuze, dovrebbero lisciare gli spazi.

Sicurezza

Da tempo la parola sicurezza risuona da sola, facendo spavaldamente a meno di ogni aggettivo incomodo, dal quale potrebbero affiorare pensioni fluttuanti con i titoli azionari, prestiti bancari per gli studi dei figli o per protezioni sociali ormai completamente monetarizzate. Questa parola, priva di discorso e chiassosa di slogans, reclama, infatti un appagamento assolutamente privativo: polizie, schedature, controlli elettronici e, soprattutto, espulsioni di immigrati. Gli immigrati, all’inizio del XXI secolo, ossessionano folle di europei esposte ad espropri rovinosi di mezzi di vita, di ambienti comuni e di autonomia culturale, e queste folle consegnano agli espropriatori quel deturpamento irrazionale della propria umanità di cui gli espropriatori vivono. Così, la corazza psicologica che Reich scopriva nelle fobie puritane verso la sessualità, ritorna, con il suo carico di violenza, negli esseri umani frustrati dalla dura disciplina del lavoro precario. In questa scena psichiatrica, la personalità autoritaria, il cui profilo sociale è stato ben tracciato dalla Scuola di Francoforte, mostra i suoi caratteri più arcigni: odio proiettivo della propria debolezza nella debolezza altrui, ammirazione timorosa della forza, avversione per le idee e la teoria, realismo cinico e semplificato. La regressione psichica di Freud riappare nella forma del pensare per tickets, “un modo di pensare proprio dell’industrializzazione capitalistica e della sua réclame”, avvertono ancora i francofortesi. Emerge allora un soggetto umano epocale: soggetto securizzato, lo hanno chiamato Negri e Hardt.

Alle origini dell’economia capitalistica, la popolazione misera e vagabonda generata dall’accumulazione primitiva venne imprigionata nei distretti industriali attraverso i casellari giudiziari, i libretti di lavoro e le fabbriche-caserma. Nel quadro di questa società punitiva, ben delineato da Foucault, il proletariato fu censito come classe pericolosa e la borghesia scatenò una guerra interna che dura tuttora. Ma oggi arrivano i barconi che restituiscono alle metropoli dell’Impero le vittime dei suoi saccheggi, e così quella guerra si inasprisce. L’uomo securizzato si trova in questo vortice. Per trarlo fuori l’attacco vale più delle blandizie: tutti gli uomini hanno pari diritto al pianeta, osservava Kant, poiché in esso, per la sua rotondità, gli uomini devono, prima o poi, incontrarsi. Ma solo una praxis marxiana può ridestare solidarietà rinnegate, espropriando gli espropriatori.

Sindacato

Il marxismo rivoluzionario, da Lenin a Rosa Luxemburg, ha associato il sindacalismo alla disumanizzazione capitalistica del lavoratore mercificato, il quale, proprio tramite il sindacato, poteva vendersi nel modo più vantaggioso, per non cadere nella miseria più estrema. Già Marx aveva smascherato l’equità salariale, sempre sopravanzata da un iniquo orario di lavoro, fonte di quel lavoro eccedente di cui è fatto il Capitale, e aveva ricordato ai sindacati inglesi che le lotte per gli aumenti salariali dovevano condurre all’abolizione del lavoro salariato. In seguito, molti sindacati lo dimenticarono completamente, al punto che il giovane Gramsci constatò che i vecchi sindacati si intonavano con l’economia capitalistica così come i nuovi Consigli Operai racchiudevano in sé quella socialista. Ma i consigli conquistarono alla loro causa soltanto le “aristocrazie operaie”, gli operai professionalizzati, mentre, soprattutto negli Stati Uniti e in Spagna, i minatori, i braccianti e una classe operaia immigrata, gettata nei tritacarne tayloristici, abbracciarono un sindacalismo anarchico in cui si esprimeva quell’ideale insurrezionale annunciato, seppur confusamente, da Sorel. Negli Stati Uniti il fordismo tracciò la via all’annientamento padronale di queste lotte, prima con i sindacati gialli, poi con il sindacato di Stato del New Deal, un sindacato che, alcuni decenni dopo, per far prosperare l’industria bellica, avallò il napalm sul Vietnam. Nel Fiat-Nam italiano, però, l’operaio massa, immigrato e dequalificato, ruppe tutti gli schemi delle tradizioni sindacali e divenne l’avanguardia di mobilitazioni e di agitazioni che, almeno per un periodo, infransero il monopolio burocratico della rappresentanza. Le odierne restaurazioni imprenditoriali, mettono al bando questa storia.

Nel secolo in cui siamo entrati, il lavoro vivo viene spremuto fino ad un limite assoluto proprio quando le nuove macchine tecnologiche, contenenti lavoro sociale divenuto valore del Capitale, potrebbero, senza la catena di quella valorizzazione, ossia senza lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, liberare il pianeta dalla penuria e ridurre la giornata lavorativa a dimensioni modeste. Questo paradosso, che Marcuse dipingeva come la fine dell’utopia, in quanto l’utopia diveniva realtà, si fa beffe di un sindacalismo impiegatizio che, nell’inseguimento di immaginari posti di lavoro, devolve tempo di vita, felicità e ambiente ad un capitalismo che trae profitto dalla loro appropriazione. Tuttavia, questo capitalismo, che Harvey ha chiamato estrattivo, lascia scorgere il suo antagonista: un nuovo sindacalismo sociale.

Sinistra

Il vocabolario politico del XXI secolo è un guazzabuglio di tranelli, dove i significati delle parole, consegnati al capriccio dei pubblicitari, sottostanno alla regola che, in Carroll, Humty Dumpty vorrebbe insegnare ad Alice: la regola del padrone. La parola “sinistra”, con o senza la “destra”, viene infatti fatta valere in favore di un significato che ne dissolve la drammatica contraddittorietà, le ferite storiche, il sanguinoso antagonismo fra una sinistra borghese e una sinistra proletaria, fra termidoriani e giacobini, fra orleanisti e blanquisti, fra versaillesi e comunardi, fra socialpatrioti e spartachisti, fra Kerenskij e Lenin, fra propugnatori di avventure imperialiste e ispiratori di movimenti anticoloniali. Questo significato univoco e levigato risolve la sinistra nelle autostrade informatiche del capitalismo mondializzato, in tutte le sue varianti, neoliberistiche o keynesiane. E così il gioco è fatto. Ed è questo gioco che ritorna negli appelli a “ricostruire la sinistra”, come osservava Badiou, rammentando che la “grande Avenue Gambetta”, intitolata ad un corifeo della Terza Repubblica, nasconde il muro dei federati, simbolo dello sterminio della Comune, annientata proprio da quella repubblica, alleata con Bismarck, di fronte all’incombente minaccia rivoluzionaria. E i socialdemocratici tedeschi hanno sommerso di oblio, lo ricordava Heinrich Böll, l’assassinio di Rosa Luxemburg, da loro commissionato a sicari fascisti. La lotta di classe smaschera il beffardo equivoco che l’idea di sinistra reca in sé.

Questa idea ne ha fatta di strada, ed alla tragedia è seguita quella farsa che Marx rintracciava nelle ripetizioni della storia. Ai fronti popolari stalinisti, che soffocarono le iniziative operaie e contadine per compiacere le borghesie nazionali, è seguita, dopo l’esaurimento dei movimenti di massa, dagli anni 60 agli anni 80, una sinistra che, recitando il mantra “non esiste alternativa”, lanciato dalla Thatcher, ha trovato i suoi modelli in Soros e nei democratici statunitensi. Ribaltare questo mantra, ribalterebbe la falsificazione dell’idea di sinistra, mostrando una sinistra che non sta al gioco. Ma essa dovrebbe nominarsi attraverso una parola capace di combinare, per dirla con Lacan, il simbolico di una tradizione, il reale di una critica e l’immaginario di un desiderio di emancipazione. Per Zizek e per Badiou, soltanto la parola “comunismo” può sobbarcarsi l’impegno. Sarebbe l’avvio di un nuovo Discorso, del comunismo e sul comunismo.

Sovranità

Nella sovranità si ha a che fare con le spade, poiché la sovranità è, irresistibilmente, il diritto di spada, ed Hobbes, il filosofo che ha rifuso le armi medievali nei simboli dello Stato moderno, l’ha ancorata al re. Chi ha voluto far echeggiare in questo nome l’indipendenza dispensatrice e dissipatrice di una “morale dei signori”, opposta al calcolo e alla retribuzione borghese e protestante, come hanno fatto, con seducenti giravolte, Nietzsche e Bataille, ha sorvolato troppo frettolosamente sul nome. Questo nome, infatti, rivela il despota operante nel congegno, la macchina legibus soluta, la machina machinarum di Hobbes. Senza la macchina dello Stato moderno, che è sempre costituito prima di essere costituente, e che perciò sbugiarda la formula ideologica di Sieyès, la borghesia capitalistica non avrebbe potuto centralizzare il lavoro e la finanza, costituire un mercato mondiale, trasformare in oro il sangue delle sue vittime. Per questo, sotto la penna di Rousseau, la sovranità poté divenire popolare soltanto sfuggendo all’insidia dello scambio, anche se, per lui, tale compito rimase perlopiù morale. Sovranità e forme capitalistiche di produzione sono inseparabili, e le flotte da guerra o l’invio degli ambasciatori possono scaturire, indifferentemente, dal dittatore decisionista di Schmitt o dal parlamento eletto.

Ma all’inizio del XXI secolo questa vecchia storia sembra volatilizzarsi, mentre avanza, nel ronzio della fraseologia politologica, la contesa, tanto spettacolare quanto fittizia, tra sovranismo e mercati. L’uno non va senza l’altro: le missioni militari, gli sbarramenti portuali e le ispezioni ai dannati della terra convergono con i pareggi di bilancio e con le espropriazioni perpetrate dalle imprese multinazionali in nome della cooperazione; le manganellate agli scioperanti troppo agitati si accompagnano allo smistamento dei lavoratori precari ad opera di agenzie interinali sempre più informatizzate. La spada della sovranità nazionale rimane sfoderata anche quando criminalizza una resistenza collettiva come danno d’impresa, multando i disubbidienti, e applicando, così, una norma biopolitica dell’impero. I finti avversari, in tal modo, continuano a rappresentare una zuffa che riavvolge su se stessa ogni dissenso, che, pertanto, diviene consenso. E’ la festa totalitaria di quel costringere a dire che Barthes additava al di là del semplice impedire di dire. Così Patria e Capitale erigono barriere tra riders, cassiere di supermercato e immigrati. Un vocabolario politico diverso potrebbe spianarle.

Studenti

La scuola del XXI secolo, nel suo aziendalismo verniciato sportivamente, nelle sue vetrine pubblicitarie allestite per l’accaparramento di iscrizioni, all’inseguimento di nuovi clienti, nell’entusiasmo digitale che rinnova riti goliardici nel segno americano delle orgogliose appartenenze, ha fatto scivolare nell’obsolescenza la figura, ormai storica, dello studente. Lo studente emerge, dal romanzo russo dell’Ottocento, come l’inquieto rappresentante di un radicalismo intellettuale che preannuncia, insieme alle cospirazioni più ardite, i grandi sommovimenti del Novecento, i cui protagonisti, Lenin e Trotskij, si formarono in ambienti di studenti. E che dire del Risorgimento. E dei movimenti democratici e socialisti in Europa, e dei primi conati anticolonialisti in Cina, e del sangue versato dagli studenti in America latina, in Messico, in Grecia. C’è poi, incarnato nello studente, il vissuto dell’erranza, del flâneur alla scoperta del mondo adulto, quale traspare dalle rievocazioni letterarie di Sartre, oppure, seppur curvato verso un’idealistica palingenesi morale, dalle pagine giovanili di Benjamin. Ed anche se non sono mancate ubriacature nazionalistiche e dannunziane fra gli studenti, queste occasionali rivincite della massa piccolo-borghese non riescono ad incrinare un’immagine storica dello studente che può riflettersi perfino nella disubbidienza politica di Hegel, di Schelling e di Hölderlin ad un austero collegio di Tubinga.

Gli studenti che, negli anni Sessanta e Settanta, incontrarono la classe operaia e le lotte anticoloniali, rimbalzando idee da un continente all’altro, avevano alle spalle queste storie. Negli ultimi decenni, le politiche della scuola, in Europa, hanno strappato gli studenti ai banchi e alle aule e li hanno dissolti nei progetti internazionali di fondazioni universitarie quotate in borsa, in reti informatiche che surrogano le lezioni ed in un turismo culturale che realizza imponenti utili d’impresa. Così l’imprenditore di se stesso rimpiazza lo studente, rudere antropologico con un nome ormai incolore. Ma un rovesciamento dialettico Marx può ancora suggerirlo: l’insegnante stesso può diventare studente, ed è innegabile che certe persone, come osservava Lévi-Strauss, divengono insegnanti per l’inconscio desiderio di rimanere a scuola. Se molti studenti diventano adulti arrabbiandosi nelle piazze d’Italia ed occupando atenei, l’opera di questi insegnanti rimasti ragazzi dà ancora buoni frutti.