di Rosa Rossa

Disabile – Diversamente abile – Diversabile

Ovvero

Come imparammo a distanziare il corpo e vivere felici

Anni fa ho conosciuto e frequentato M. una ragazza tetraplegica. Un carattere forte e determinato, intenta a coronare a tutti i costi il suo progetto di vita: laurearsi in filosofia, convolare a nozze con l’amato fidanzato, accedere all’insegnamento. Tutto questo lo comunicava con il calore del suo corpo costretto nella sedia a rotelle, con il movimento disarticolato ma eloquente delle mani, con l’indisciplinato roteare della testa, con l’irrequietezza dello sguardo, più che con le sue agglutinanti parole.

Oggi M. è correttamente definita non-deambulante e dis-abile dove quel prefisso dis- avverte di una mancanza. Le mancano le comuni “abilità”. Che poi si sia sentito il bisogno di attenuare e indorare la pillola con diversamente abile o con quel monstrum linguistico che è diversabile, la cosa non fa che soccorrerci nell’opera di smascheramento.

Se non fosse stato un gerarca nazista a pronunciarla, prenderei a prestito, parafrasandola, la sua ormai celebre uscita (“quando sento la parola cultura metto mano alla pistola”) sì, perché la parola abilità riferita a chi non ne sarebbe dotato fa scattare in me lo stesso bellicoso desiderio.

Meglio allora prendersi una pausa.

Nel 1957 un signore britannico di nome Reg Smythe (soltanto pochi minuti fa ne ho scoperto il nome e la nazionalità) prese carta e matita e disegnò il personaggio che avrebbe conquistato la simpatia dei lettori di mezzo mondo e di tutte le età: Handycap – Andicap – Andycapp ( o come diavolo lo si voglia scrivere). Prendendo pari pari dalla sua britannica lingua il sostantivo Handicap, Smythe ne fece un nome proprio e lo affibbiò al suo personaggio. Per noi, ragazzi di allora, quell’ometto con le mani (hand) sempre in tasca, col berretto (cap) sugli occhi, la sigaretta a penzoloni dalle labbra, spesso brillo, sempre inconcludente, poco incline al lavoro, vittima e talvolta persecutore della moglie Flo, era quanto di più divertente si potesse incontrare nei nostri giornaletti a fumetti e, anche, rassicurante: qualunque futuro la vita ci avrebbe riservato noi, come lui, in qualche maniera avremmo tirato avanti. Solo Charlot, arrivando finalmente anche sullo schermo del nostro paesano cinematografo, lo avrebbe di lì a poco surclassato di molte misure, ma intanto noi facemmo nostro quel nome e specialmente l’aggettivo che ne derivò, handicappato, per usarlo nei nostri litigi e, naturalmente, per designare chi fosse stato davvero handicappato. D’altronde come non preferirlo a quell’infelice che sentivamo sussurrare dagli adulti e che ci sgomentava e rattristava? Handicappato era per noi del tutto avalutativo, anzi, talvolta persino soccorrevole, anche inconsciamente amichevole, invece proprio quel vocabolo è stato il primo a essere ostracizzato, seguito a ruota, di lì a pochi anni, da minorato e invalido, come se anche queste fossero parolacce o bestemmie. A salvare quei vocaboli e il loro colore e calore ci pensa però il popolino. Basta capitare in un mercato di rione per poter sentire: << E muoviti, ma che sei handicappato? … Oè, me sembri un minorato! >> (Che roba contessa!). Che sia questione di classe?

Mi piacerebbe poter di nuovo incontrare G. B.

G.B. era il patrigno di una carissima amica. Ho vissuto con loro nell’appartamento in città per due anni accademici. Pertanto, testimone diretta. Così non posso, oggi, non pensare a lui quando sento che un cieco – come lui era fin dalla nascita – è stato defraudato del solo aggettivo che porta con sé un antico contenuto di verità, sostituito dal ‘politicamente corretto’ non vedente e, per conseguenza, disabile. E non posso non ribellarmi.

Sì perché G. B. ci vedeva eccome! Ci vedeva prima di tutto con le mani. Grazie alla delicata raffinatezza del tatto, esercitato fin dalla più tenera età in un severo istituto, le sue dita riconoscevano tutto ciò che sfioravano, se non lo conoscevano lo interrogavano, anche a lungo, fino a scoprirne la natura e la funzione, attraverso le forme e i materiali e talvolta gli odori. Senza contare come al primo, anche rapidissimo tocco mano con mano, sapesse chi gli stava di fronte. Poi ci vedeva con il senso dell’orientamento, per cui percorreva senza intoppi né inciampi tutto l’appartamento, ma che dico, tutta la città! Poi ci vedeva con l’udito, non solo riconoscendo suoni e rumori, ma recependoli, voce umana in primis, fino alle più nascoste vibrazioni, fino ai più bassi sussurranti decibel. Col cavolo che gli potevi imbastire una bugia (come qualche volta l’amica ed io cercammo di fare per tagliare anzitempo la corda), con un sorriso beffardo, ma anche sornionamente complice, fingeva di credere alle nostre parole, mentre ‘vedeva’ tutto quello che c’era da vedere. Era con tutto il suo corpo di cieco che lui vedeva, un corpo addestrato a supplire al lavoro degli occhi. I suoi erano completamente atrofizzati. I bulbi si erano così rattrappiti che le palpebre, sottratte alla loro funzione di tergicristallo, rimanevano ormai ferme, tristemente semiaperte, simili a una dismessa feritoia dalla quale qualcuno a loro sconosciuto fissava il vuoto.

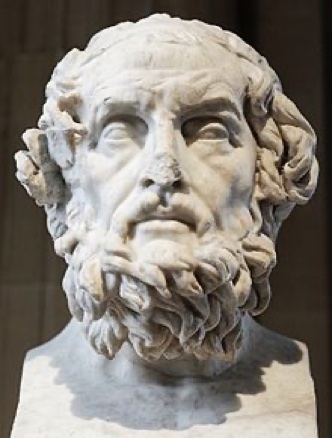

Su Omero e sul suo essere cieco (forse il Cieco per antonomasia) se ne sono dette e scritte tante, come sulla cecità di altri cantori (aedi) dell’antica Grecia. Io però voglio soltanto domandare: che ne sarebbe di tanto simbolicamente ricca, filosoficamente, letterariamente e perfino politicamente feconda cecità se Omero venisse oggi ricordato come un non-vedente e dunque anche lui disabile?

Perfino G. B. bastava osservarlo per capire quanto, a causa della sua condizione di cieco, vedesse, con tutto il suo corpo, cose che noi non vedevamo. Come se avesse il potere silente di guardare e vedere dentro e dietro e oltre. Non sarà allora che il cieco vede troppo di ciò di cui ci dovremmo vergognare o di cui dovremmo sentirci responsabili o che dovremmo combattere ed estirpare o – perché no – perseguire?

Ma la schiera dei dis-abili si è via via infoltita. Ecco allora che non si è più sordi ma grazie, ancora una volta, ai nuovi compassionevoli canoni di condotta verbale (i cosiddetti speech codes) arrivati attraverso l’Atlantico direttamente dai padroni di casa, si è non udenti. Va detto che i nostri accademici, linguisti e non, si sono messi al lavoro di buona lena, ingaggiando perfino esponenti di quello che è il tempio della lingua italiana, ovvero l’Accademia della Crusca. E’ grazie a tanta solerzia che dovremmo parlare perfino di Ludwig van Beethoven e di Francisco José de Goya y Lucientes come di due non udenti.

Possiamo immaginare che l’uno abbia dovuto tendere tutto se stesso e il suo corpo di vecchio sordo totale, per ascoltare qualcosa che soltanto lui, soltanto nell’assoluto forse per lui provvidenziale silenzio, poteva udire e sentir lievitare, nota dopo nota, fino all’immensità dell’ultima Sinfonia e agli ultimi quintetti. Guardando i dipinti dell’altro, possiamo quasi vederlo, mentre, isolatosi dal resto del mondo, creava, immerso anche lui nella sua totale sordità, quelle “pitture nere” che, pennellata dopo pennellata, andavano squadernando tanta impietosa rumorosa verità sul male e sui disastri della guerra. Tutto questo viene scolorito, ammutolito, messo sotto naftalina, da quel freddo distaccato menzognero non udente.

Arthur Penn nel suo film del 1962 Anna dei Miracoli (The Miracle Worker) ci fa conoscere Helen, una bambina cieca e sorda fin dai primi mesi di vita e, di conseguenza, incapace di parlare. Siamo in Alabama nel 1886. La famiglia piccolo-borghese, imbevuta di pregiudizi e di perbenismo, lascia che la bambina cresca come una selvaggia. Fino a quando la madre, l’unica che ama la figlia di autentico amore, persuade i familiari ad assumere Anna, una giovane istitutrice logopedista, per “educare” la bambina. Anna, anche lei ormai quasi cieca, arriva munita di spessi occhiali neri. <<Come! Un cieco che aiuta un altro cieco!>> sbotta il padre. Invece, con una lotta quotidiana, spesso segnata da furiosi corpo a corpo, proprio grazie ad Anna la cieca, che la spinge a far tesoro del tatto, ossia di tutto il suo corpo, la piccola Helen, pronuncerà la sua prima parola: a-c-qu-a, aprendosi al mondo della parola e alle umane relazioni. Lei, la piccola non-vedente, la non- udente, la pluri dis-abile, la diversamente abile, la diversabile.

***

E ora prendiamo per le corna la parola ABILITA’. Non so a chi legge, ma a me si presenta sempre in stretta compagnia con altri vocaboli o espressioni non meno politicamente allarmanti, come: competenze, imprenditore di te stesso, flessibilità (maschera flessuosa della precarietà); per non dire dell’aggettivo passpartout, ossia quello smart che, come da una generosa cornucopia, è stato rovesciato sulla nostra lingua e sulle nostre vite per farci accogliere, con gratitudine e consenso entusiasta, l’ultimo dono di una tecno-divinità, la quale, pretendendosi il nuovo salvifico Prometeo, ha imbandito nuove forme di bio-sfruttamento e di bio-omologazione, di raffinata impalpabile bio-sorveglianza, di cui la tessera verde, detta green pass, è l’ultimo social-ritrovato, l’ultima totalitaria catena per i corpi dissenzienti. Ecco allora che il politicamente corretto può mostrare, ad uno sguardo orientato archeologicamente, il suo valore di anticipazione, di compassionevole capillare preparazione alla società del controllo. O no?

P.S.

Tra i ricordi del mio infantile e poi adolescenziale passato, ritornano sovente gruppetti di giovani compaesani – ogni anno diversi – i quali, partiti all’alba per la città per essere sottoposti presso il Distretto Militare alla visita medica che ne doveva decretare l’abilità al servizio militare di leva, rientravano in paese quasi sempre brilli se non proprio ubriachi, cantando tutti esaltati: siamo abili! Abili e arruolati! Quasi fosse un attestato di mascolinità. Allora non avevo l’età né tanto meno la coscienza per un’analisi politica, ma oggi quei ricordi, pur conservando la loro forza emotiva, rinforzano la consapevolezza che l’abilità abbia molto a che fare con le divise. Esagero?